July 25,2017

会社を休んで

来るまで約1時間ちょっとの場所にある

がん専門病院へ一人で運転していきました

勿論、こんなところにこんな場所があるなんて

全く知りません

これまで一度も縁がなかったもので

独立行政法人国立病院機構

四国がんセンター

簡潔明朗ですが、ものすごい病院名です

ここで会う人々のほぼ全員が

ガン患者かその家族か医療関係者という

わかりやすさ

消化器外科(聞いたことない科目)の担当先生から

今の状態とこれからのことについて説明を受けました

だいたいわたくしと同年代の先生です

何かの間違いであって欲しいと

ずっと思って話を聞いていましたが

病理分析の結果が陽性ならそれはほとんど陽性だそうで

軽く意識が遠のきました

切って取り除くしかないので、体が手術に耐えうるかどうか

どのようにして除去するかを調べるために検査することに

是非もなし

早速、血液検査や身長体重、心電図、肺活量などの

簡単な検査から開始です

なすがままとのはこのことなり。

これまで培ってきた、私の経験則や知識は

ここにきて全く役に立ちません

会社や友人には偉そうなふるまいをしてきた自分が

恥ずかしくて仕方ない

[0回]

[0回]

PR

諸々区々。

July 22,2017

先週の健康診断でいつものように

胃カメラ鼻から入れました

先生が「怪しいところあるので病理分析にかけますよ」

と言うので、喋れない状態では是非もなし

後から家族には散々

「またあの病院が新築の借金返済に金取った」

と愚痴りました

以前にも同じことがあり、結果は陰性でおカネだけ

取られたことがあったので。

そして今週。

運転免許の更新で会社を休んだついでに

結果だけ聞きに行って

文句の一つでも言ってやろうと思ってました

ところが、予想外の回答が。

「分析結果は陽性です。ガンですよ。」

「うちでは手術できないので、自分で病院探して下さい」

・・・はぁそうですか。

としか言いようもなく、とりあえず家族には

ガンだそうで。

と電話しました

実感度0%。

その足で会社に行き、上司に報告

帰宅してから保険会社のいとこに電話して

どこへ行ったらいいのか相談

夜になってからようやく

これで人生終わりかも

と思いながら屋上で一服

こまりました。

[0回]

[0回]

諸々区々。

May 05,2017

なんかブログの写真サイズ修正が上手くいかなくて

サイズがバラバラで申し訳ありません・・・

いざ、ネック換装です!

まずは新旧ネックの比較を

オリジナルネックのサイズはスタンダードなスケール:592ミリ

20フレット位置での幅:64ミリ 厚み27ミリ

写真はナット位置で揃えていますが、新ネックの方が21フレット仕様

(鍔だし)のため、長いのがわかります

メイプルワンピースの無塗装、裏のトラスロッド埋め込み穴埋めは

恐らくローズだと思います。『スカンクライン』というらしいですね

なるほど・・・

ヘッドのアップ写真

0フレットのネック幅の違いがよくわかります

既述の通り新ネックはジャズべのものなので細みです

ヘッドストック自体もやや小ぶり

トラスロッドはカバー無しヘッド側+HEXナットです

一番の問題はペグ穴の大きさと位置です

新ネックの方が大きいため、既存のブッシュが合いません

悩んだ挙句、ブッシュ無しとします

4つの配置はヘッドが小ぶりなため、間隔がオリジナルよりも

狭くなっています(コピー元がジャズべだからか?)

ネックエンド側です

62ジャズべ以前の最大の問題がトラストッド調整ナットの位置です

<その1>でも書きましたが、ご覧の様にボディ側にあるため

調整するにはいちいちネックを外さなければなりませんでした

新ネックは上述の通りヘッド側にあるため、シンプルです

21フレットの鍔だし形状がよくわかります

ペグはオリジナルの物を磨いて再利用します

取り付け前のボディです

実はネックが折れたあと、改造してあったPUとサーキットは

<その2>で紹介したスクワイヤーPBに移植してしまったため

今回の復活に当たっては、暫定としてもともとのJAPANオリジナルを

引っ張り出してきて組立てしました

アースが心配なのでブリッジも外して組直しましたが、心配です・・・

ペグは各4点のネジ位置を墨出し、錐穴明けたあと固定します

糸巻きが穴芯に出てくるように4弦から取り付けていったのですが

3弦との間隔を甘く見たため、1~2弦の間隔がギリギリです!

ネックジョイント側です

新品ネックのため、ネジ穴は明いておらず、こちらも仮組みして

墨出し後、錐穴を明けてから徐々にねじを締めていきます

少し浮いている状態でいったん止め、高さを見てから本締めします

ネックジョイント完了後、ブリッジ取り付け(裏アース)

コントロールノブとジャックを取り付けたピックガードを

ボディに取り付けます

ほんでもって弦を張り、ピッチ調整、弦高調整をしてついに完成です!

既述の通り、ペグ穴のサイズが違うため、オリジナルネックのメタルブッシュ

(ハトメ)は使えず、見た目は悪いですがそのまま糸巻きがニョキッと出ています。

試奏しましたが、半田こて嫌いの私にしては(笑)

一発で鳴ったので上出来です!

ただし、恐れていた通り、弦に触れていないと

かなりのアースノイズが出ます

今後の課題ですね

いずれにしても、お蔵に入っていた1本を6年半がかりで

復活させることに成功しました!感無量です

現在女性トリオボーカルのバックバンドでベースを弾いていますが

スタジオでアンプにつないで鳴らしても、それなりの音は

出ましたので、ひとまず成功ということにしたいと思います

余談ですが、折ってしまったオリジナルネックは

自宅のリビングでモニュメントとなりました

[0回]

[0回]

ベースのはなし。

May 04,2017

前回の続きです

不本意にもネックを折ってしまったプレベですが

ベースはトラスロッドなしでは成立しない楽器なのだと

いうことを学習しました

弦を張ってみましたが、完全なるウイリー状態です

泣く泣くケースに入れてお蔵入りとしました

ところが、それ以来彼女がしばしば枕元に出てきて泣く話は

前回しましたね・・・

元来モノに対する執着心がとても強いわたくしは

今回も何とかせねばと思い、新しいネックの捜索を開始しました

まず山野楽器

ロゴ入り純正ネック単品の価格は4万円もします。瞬時にギヴアップ

続いてオークションでのロゴ入りネック

あるにはありますが、やはり最終的には3~4万円ほどで

落札されています

で、考えたのは中古完備品からネックだけ取ってコンバート

というアイデアです

たまたま下倉楽器のサイトでその年の年末押し迫って見つけたのは

Squire Precision Bass Midium scale

送料込み25000円

Fenderではないがまぁいいか

と思って、正月休みに早速取り掛かってみましたが

とっても大事なことを、この私としたことが失念しておりました

大失態です!

・・・みなさまはお気づきですか?

そうなんです。このネックを取り外して換装しても

全く使い物になりませんでした

ピッチが違うんですよ、ロングとミディアムでは

なので、断念しましたが、よくよく思うに

プレベのミディアムスケールって聞いたことない

ジャズべのミディアムは小柄なプロベーシストが

使っていたのを知ってますが

ということで、これはこれでそのまま生かすことに決めました

改造を含む詳細は、後日別枠で紹介します

それ以来、中古ネックを探すとこに専念しました

どうせならジャズべのネックをくっつけてやろうと思い

元になるネックを探し、オークションやハードオフを

定期的に調べましたが、見つからないまま6年が過ぎました

ベース完備からのコンバートは、残したボディがもったいない

ブランドネックはどれも高値で手が出ない

ジャンクは反りとかが怖くて手が出せない

ネックというものを全く分かっていないど素人が知ったかぶりをして

ネットにアップしている、それを買おうと入札する市井の人々を

信じることができないまま、とうとう、ネックを購入しました

某有名オークションサイトです

ノーブランド新品ネック 落札額は9800円でした

21フレット、ノーフィニッシュ、ペグなし

ネックの反りやフレットなど心配しましたが

美品が届きました

では、次回<その3>にて、復活の全貌をお届けします!

[0回]

[0回]

ベースのはなし。

December 18,2016

本日、ついに最終回。

歴マニとして毎年ほとんどの大河を観ておりますが

今回は大河史上マイベスト作品をあげたいと思います

しかし侮りがたし、三谷幸喜。

幕末はあまり興味ないのですが、彼の前回作『新選組!』も

なんだかんだ言って面白かったですから

やはり、歴史ドラマの脚本は作家自身も歴マニでないと

ダメなんですよ

草刈正雄の『真田太平記』が好きで、今回も目玉は

丹波哲郎からスイッチした彼の昌幸を楽しみにしていたのですが

全体的にキャスティングが素晴らしかった

岡本健一はもはや毛利勝永にしか見えないし

上杉景勝は遠藤憲一でないとダメかもしれない

秀頼も大蔵卿も盛親も大野治長も、今回のキャスティングが

自分にとってはベスト

三谷作品の凄いところは、どんな脇役にも決して手を抜かず

それらしい役者をきっちりと当ててくるところだと思う

死にざまベスト:高梨内記

美女ベスト:竹林院(春)

男前ベスト:さすが元 男組

ダンディーベスト:真田信尹

ややがっかり:後藤又兵衛(予想はしていたがw)

ミスキャスト:小松姫<稲>(元 巴御前の小池栄子が良かった)

因みにこれまでの大河マイランキング2位以下はというと・・・

2.武田信玄(1988)ちょうど今、BSで再放送中

3.独眼竜政宗(1987)

4.新選組!(2004)

5.軍師官兵衛(2014)

てとこでしょうか?

そして、将来やって欲しい大河ドラマはというと・・・

1.明智光秀 主演『惟任一代記』(会心のタイトル!)

2.立花道雪 主演『軍神』(ありやと思う)

3.村上武吉『村上海賊の娘』(まんまやないか)

てなわけで、今頃になってはまっているのは

『信長の野望 天下創生』

だったりする。

[0回]

[0回]

ナウなネタ。

November 13,2016

今回のお話は、先ごろ奇跡の復活を果たした愛機の紹介です

7号機:

Fender Japan Precision Bass 62-53

製造年: 1993~1994年製(ser. No. N043119)

入手年: 2008年

入手時状態: 中 古

定 価: 53000円

実買価格: 0円(拝領品)

改造箇所(第一次): ピックガード、サーキット、ピックアップ

(第二次): ネック換装

2007~2010年まで組んでいたバンド(別記事参照)のドラマーが

私にタダで譲ってくれた一品です

もともと彼の弟さんが使っていたそうですが、長らく床の肥やしに

なってるとのことで、気前よくポーンとくれました

実はこれまで「皆が選ぶ色だから」という、若気のひねくれた理由により

サンバーストを一度も所有したことがなかったので(笑)

貰った時はとっても嬉しかったという・・・

年代にもよりますが、Japan廉価版のべっ甲ピックガードは

プリントが甘く安っぽい(赤みが強い)ため、写真のものに替えました

その後、スタジオで弾いてみると、やはり低音パンチが不足気味。

折角なので、思い切ってPUとサーキットを交換することにしました

われらの味方、サウンドハウスでバルトリーニの8Sとミニポッド、

オレンジコンデンサを購入し、半田付けが苦手なわたくしはそのまま

譲渡者のドラマー(元 電波高専卒♪)に外注して組んでもらいました

出来栄えは・・・完璧でした

見た目も音色も最高です!

これで一生ものリストに加わるはずだったのですが

悲劇は突然彼女に襲い掛かります

残る唯一の問題は、ネックの順反りでした

恐らく前のオーナーさんが、弦を張ったまま緩めずに

長らく放置しておいたためでしょう

プレベのメイプル幅広肉薄ネック特有の問題だと思います

(別記事のUSAリイシューPB白べっ甲記事もご参照下さい)

スパゲティロゴ時代のコピーモデルの嫌いなスペックとして

トラスロッドの調整スクリューがボディ側、しかも六角ではなく

プラス(+)溝という難儀なことになっています

つまり、ネック反りを調整するには毎回ボディから切り離さないと

ねじ部分が見えないということです

ええもちろん、慎重に慎重に調整作業は進めましたよ

ネックを外して少しスクリューを回してはボディに取り付けて弦を張る

また弦緩めてボディから外してスクリュー回す・・・

これを何度か繰り替えしていましたら

バチン!!

とうとうロッドをねじ切ってしまいました

破滅の音というのはこういう音なんですね

今でも忘れられません

あわてて弦を張ってみたら・・・

ネックが思いっきり、ウイリー状態です(笑)

ああ、やはり木製楽器のネックは中に仕込まれた鋼製ロッドで

保たれて、あのぶっとい4弦のテンションに対抗しているのだ、

ということを今更ながら学習しました

覆水盆に返らず。2009年

上記写真を撮影した時期ですが、この時点で既にトラスロッドをねじ切って

使用不能となっているため、弦を張っていません

なおかつ上述のバルトリーニPU+サーキット部分を

後日記事に登場する(予定)のミディアムスケールプレベに移植し

オリジナルPUに戻した後の状態、2010年時点のものです

※このミディアムスケール購入の理由が笑えますので

記事のUPをお楽しみに!

彼女はこのままケースに入れられ、永遠の眠りにつくはずでしたが

事あるたびにわたくしの枕元に出てきては、シクシクと泣くのです

折れたわたしの首を直してくれ、と。

そしてついに、6年余りの歳月を経て、彼女は復活を遂げるのです

長くなったので、その記事は次回に回すことと致します・・・

[1回]

[1回]

ベースのはなし。

April 21,2016

長らく書いていませんでした、リッケンバッカーの

ヒストリア その3です。

< Rickenbacker 4001 >

所謂、市井の人々が 『リッケンバッカーベース』と呼んでいるものは

形状的にはこの4001が原型です

現在新品として入手可能な4003は、一言で言ってしまえば

この4001のトラスロッド(ネックの中に入ってる鉄の棒)の

強化型というだけで、あとはほとんど同じです。

意外と知られていないのですが、4001も前回紹介した4001Sと同じく

1961年のデビューです。つまり、RIC社はほぼ同時に2種類の新作を

世に送り出したことになります

次世代型4003に完全交代し、製造中止となる1986年までの間

4001は実に25年間も製造され続けたことも、冒頭のイメージを

創り出した理由でしょうね

因みに、現行型4003の登場は1979年ですから、1986年までの

8年間は、4001と4003の2種類が製造されていたことになります

ご紹介の通り、わたくしは4001と比べると圧倒的にマイナーな

4001S系統(4001V63)の所有者ですので、V63との比較をしていきます

①ポジションマークが三角

V63は一般的なドットマークです

完全に負けですね(笑)三角の方が断然カッコいい!

②バインディング

これもV63にはありません

重要なポイントとして、上のは 『チェッカーバインディング』と呼ばれ

1974年式までに採用されますが、それ以降は下のホワイトバインディングに

変更されます

これは現行の4003でも同じです(写真も現行4003のもの)

誰が見たってチェッカーの方がかっこいいに決まってます

故に、同じ4001の中古市場でもヴィンテージとして高値取引されるのは

このチェッカーバインディングのほうになります

③ネック

4001も4001V63も共通スペックとして、メイプルスルーネックが

挙げられますが、4001は上のようにメイプル+ウォルナットの

3ピースのものと、下のように1ピースのものとが混在します

文献によれば年式によって異なるため、これで古い・新しいを

判断することはできないようです(1972年製は3ピース)

やはり、反りやすい、折れやすいということを意識してのことでしょうか?

④ペグ

これもネック同様、年式によってV63のようにクルーソン社の

オープンバックだったり、写真のようなグローバー社の

クローズド・タイプだったりします

ただ、グローバー採用モデルのヘッドはクルーソンのものよりも

大きさがややコンパクトになっているみたいです

この辺は好みで分かれるところでしょうね

⑤ピックアップ

4001に限ったことではないのですが、前回も書いたような

リアのホースシューピックアップは、1968年にこのハイゲイン

(High Gain single coil)に取って代わられます

ハイゲイン=高出力というだけあって、ホースシューよりも

太めの音色になった、とよく言われています

リッケンベースの代名詞 『ブリッ』 『ゴリッ』というアタック感は

このハイゲインの音色を指すのかもしれませんね

わたくしは4001を実際に弾いたことはないのですが、V63の方が

トレブリーというよりは寧ろ、ハイゲインの中低音域のパワーに

よるところが、結局ヴィンテージPU(ホースシュー等)が

トレブリーという評価を受けているのだと思っています

ま、これもプレイヤーの好みというところでしょうか

因みに、販売当時の4001のフロントPUは、4001S同様

パン焼き器(トースターPU)です

4003ではフロントも全てハイゲインになりますが、4001も

後期型はハイゲイン×2になったのかも知れません

だとすれば、上述したように8年間、4001と4003を同時製造する

意味がどこにあったのか?ということになりそうな気が・・・

ただ、実際にもコレクターではなく楽器としてに4001を弾いている

ミュージシャンは、やっぱり殆どがフロントもハイゲインに

改造しているみたいです

更には、ハイゲインを両方共とっ外して、バルトリーニとか

ダンカンに変えている人も多いですね

オリジナル重視か、サウンド重視か、分かれるところです

その他にも、以前書いたリックオーサウンド(Ric-O-Sound)が

ありますが、私は無用論者ですから、興味のある方はネットで

検索して頂くということで、ここでは割愛いたします

V63を買いながら、贅沢や浮気をしてはいけませんが、

もしチャンスがあるのなら、やっぱりほしいですね~、4001。

フェンダーオールドと同じ価格で売ってたら、迷わず4001ですね!

[1回]

[1回]

ベースのはなし。

April 09,2016

みなさま、ご無沙汰しております

FB、飽きてきたのでまたこちらに回帰しようかと思い

約5年ぶりにデザイン変更します

ユーザー殿作成のデザインから、またしも黒系を。

読みづらいですかね?

楽器の写真とか、ネタはたくさん集めているのですが

ちょっと今、10年以上前にリリースされた

『信長の野望 天下創生』にはまってまして(笑)

土曜の夜限定で、ワインやらウイスキーやら片手に

明け方まで楽しんでおります

が、申し上げた通り、近日中に回帰しますので

しばらくお時間を頂戴仕りまする~

[0回]

[0回]

ナウなネタ。

May 02,2015

アクセス解析の結果、リッケンの次に人気のページが

ここでした。本人としては意外ですが、ウエノコウジ氏の人気が

未だ衰えないことがわかります。

・・・だもんで、改訂します。

<訂正> :ウエノコウジ氏よりも早いはず→ 早かった。

Serial Number:

ウエノ氏所有: V080554

わたくしの: V063533

因みに、シリアル下の目隠しタオルは撮影上のものです。

ケース入り近況写真もUPします。(2015年5月2日撮影)

シンプルこの上なし。アクティブユーザーにはわからない醍醐味です

既述の通り、ナット以外は全て現状、フィンガーレストも

買った時のままです

5年前にも書いてますが、ネック反りの問題があるため、

保管時は弦をズルズルまで緩めて、当て物をした上でケースに入れ、

立てた状態で保存しています

ウエノ氏の愛器ですが、TMGE中期までは遠目にもきれいでしたが、

ミッシェル後期~HIATUS加入以降の雑誌では、ジョイント付近の

ボディがまるで彫刻刀でも使ったのかと見まがうほど、次第に

大きく削れていきました。彼のピッキングの強さの証です

彼のプレイスタイルは、ピックを弦に対して斜めに擦るように

強く当てていくことで発生させた倍音を、ブリブリマニアの名機

SUNN 300Tでブリブリに歪ませた音が好みだったようです。

わたくしは今でも、それが彼の音が好きな理由です

自分の知る限り、この楽器を最も正しい解釈で弾いているのは

正に彼だと思っています

TMGE時代の、彼の潔いアンプ直結主義に影響を受け、

わたくしも未だに、ヘルプでポップスカバーを演っても

チューナーのみを介した直結にこだわっています。

ということで、以下のオリジナルページもご堪能下さい。

(2010年8月17日)

++++++++++++++++

暫く間が空いてしまいましたが

ベース紹介シリーズの第4回です。

第4回=4号機は、

フェンダーUSA アメリカンヴィンテージシリーズ

62プレシジョン Re-issue です。

購入年: 1991年

購入状態: 中古

定価: 288,750円 (参考:2010年新品価格)

実買価格: 98,000円

状態: ナット交換

この年の4月、学生から社会人になり、

給料というものを会社から貰うようになりました

当時、卒業してそのまま東京で就職し

手取り16万円くらいだったと思います

そのうち、家賃が6万5000円で

残りが一人暮らしの自分に与えられた

自由に使える金でした

えー、毎度お馴染みの脱線ですが(笑)

在学中に活動した前述の音楽サークルは

活動期間が入学後2年間と決まってましたから

その後は所謂『外バン』で活動してました

いったん「ザ・ズッコケターズ」で袂を分かった

僧侶ドラマーとのリズム隊復活です

バンド名は「IMITATION LURE」

後に「RUA」に改名します

活動場所は主に横浜でした

巷は「イカ天」ブーム

本物にはもちろん出ていませんが

TVK(テレビ神奈川)のもどき番組に

出演したことがありましたなぁ・・・

この頃も前回登場した、あの重ジャズベ1本で

全てこなしています

2年足らずで、活動休止。

4年間続いたバンド生活は

ここで一旦途切れます

そんな中、ある日学生時代のバンド仲間が

彼女にギターを買ってもらうんだと言うので

(俗に言う、ひも野郎の典型ですね)

冷やかしのつもりでついて行ったのが

楽器のメッカ、お茶の水。

そこで、彼女に出逢います

たしかクロサワ楽器の中古専門店でした

憧れのフェンダーUSA

当時はスタンダードとかカスタムとかリイシューとか

詳しいことは知りませんでしたが

例によってとにかく一目惚れ。

またしても試奏もしないでローンで購入。

ハードケースは付いておらず

数年経ってから、やっぱりかわいそうになって

ヴィンテージケースを買ってやりました

これ以降の活動は大雑把に言って

ピック弾き=プレベ

指弾き=ジャズベ

このように使い分けができるようになりました

上記の3号と

この4号は正に「当たり」の楽器です

どちらも未だに現役ですから

2年後、東京を去るときには、この2本を両肩に抱えて

新幹線に一緒に乗って地元へ帰りました

そのとき、八重洲で彼女を肩から滑らせ

思い切り歩道に落として

3弦のペグを少し曲げてしまいます

・・・ニモツトイッショニ オクレバヨカッタ。

5・6年ほど経ってから

どうしても4弦が外へポイーンと

脱線するので、ナットを幅狭のものに交換します

あとはオリジナルの状態です

裏には、こんなものが。

何だかわかります?これ。

困った問題は、ネックの反り

一時期、弟にベースを教えて

嫁にドラムを叩かせて

一族バンドを結成すべく、暫く貸し出したところ

わたくしの説明不足により

反らせてしまいました

ロッド調整は何度もしたのですが

折れるのが怖くて

なかなかまっすぐにはなりません

実際、後の回でも出てくるプレベのロッドを

バチーンと折ってしまいました・・・

20代後半から30代後半までの10年間に渡り

活躍したのがこのプレベです

買ってから既に20年近くになりますから

いい感じにボディーが黄ばんできてますよ

後に、TMGEのウエノコウジ氏が

このベースを一躍有名にします

でも、わたくしの方が早いはず

それがちょっと自慢だったりして。

さて、恒例の思い出の曲は。

ウイスキー&ウォッカ / ARB

https://www.youtube.com/watch?v=rov6FoLT5Ps

岡山在住時代の30才前後

10才近くも若い岡山理科大の現役学生に混じって

ARBのコピーバンドを演っていました

この曲が、このベースで最も弾いた曲だと思います

そんな訳で、次回はいよいよ

夢の1本!のお話しです。

[0回]

[0回]

ベースのはなし。

April 20,2015

ベースのはなし。

April 18,2015

長らく続いたリッケン特集も、これで一旦完結させますね。

シリーズラストは『偉大なるリッケンユーザー』です

過去にも書きましたが、わたくしはサー・ポール氏は

リッケンユーザーだと思っていません。

なぜなら、彼はモニターの一人であり、リッケンを心から

愛しているとは思わないからです

確かに、リッケンの布教活動に最も貢献したのは彼ですが

それはメーカーの戦略だと思っています。

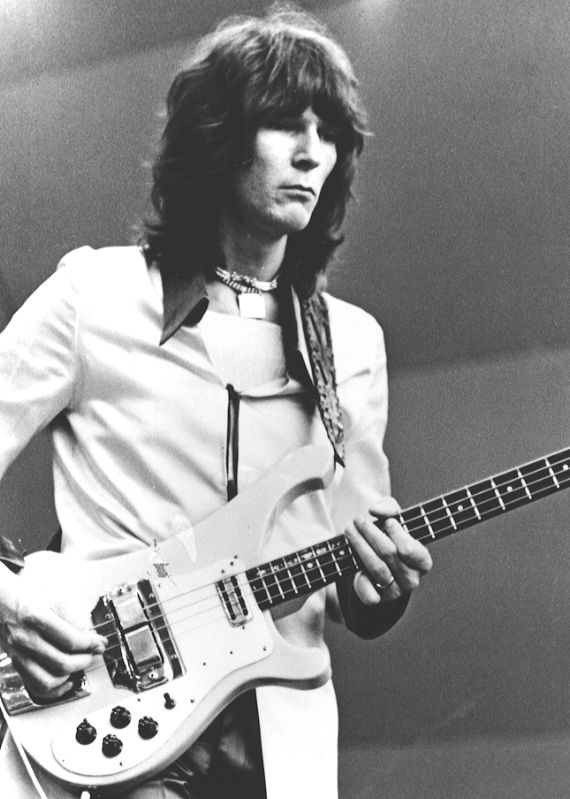

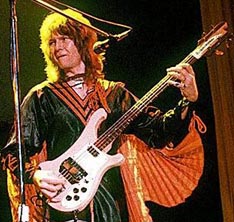

ということで、先ずは『ミスター・リッケンバッカー』

クリス・スクワイア師。

Chris Squire:1948年生まれ、67歳

言わずと知れたプロフレの雄、イエスの屋台骨です。

彼とこの後出る、もう一人のミスターと共に、プレイヤーモデルの

4001CSを世に送り出しています。

リッケンバッカー=ブリブリということをよく理解しています。

彼の1弦・2弦の攻撃的サウンドは圧巻です。

ピッキングの位置にも注目です。わたくしはここを弾けません。

硬すぎるんです、音が(笑)

体がデカいですから、4001も小さく見えます(笑)

そして、もう一人の『ミスター・リッケンバッカー』

レミー・キルミスター師。

Lemmy Kilmister:1945生まれ、69歳

昔は、ラモーンズ以上にモーターヘッドはどの曲も

全部同じに聞こえるので興味なかったのですが、おっさんになってから

改めて『Ace of Spades』を聴いて、かっこいいと見直しました。

ステージラストの『Overkill』で見せる、このリッケンマシンガンが

サイコーにかっちょいい!

彼のピッキングポジションは、クリス氏とは逆に

ネックジョイント辺りです。サウンドはほとんど

歪んだリズムギター(笑)複弦(コード)弾きもする、

彼にとっては完全にソロ楽器です。

ボディに彫り物がある『レミーモデル』

4004LK、

欲しい・・・

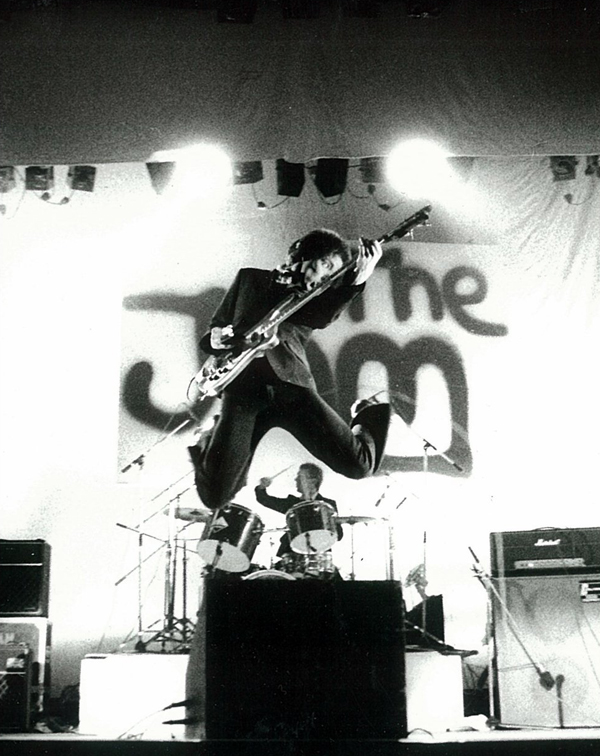

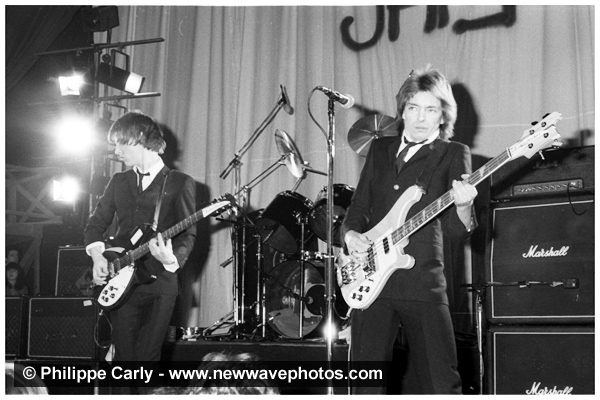

最後に、わたくしにとっての『ミスター・リッケンバッカー』が

この人です。

Bruce Foxton:1955年生まれ、59歳

彼こそが、わたくしにリッケンバッカーを買わせた張本人です。

故に、本当は赤(ファイアーグロー)が欲しかったんです・・・

the Jamで、ポール・ウェラー(G)と共に、フロント二人が

リッケンを弾き倒す映像にシビれたもんです。

他にも、

ロジャー・グローバー(Deep Purple)

ケディー・リー(Rush)

ジョン・キャンプ(Renaissance)

故クリフ・バートン(Metallica)

マニ(the Stone Roses)※彼は3000シリーズユーザー

などなど、リッケンバッカーを愛するミュージシャンは大勢います。

プレイヤビリティーを優先して、より弾きやすく、よりいい音を求めて、

リッケンから離れていくミュージシャンも多いなか、

今回取り上げた彼らは皆、リッケンバッカーという楽器をよく理解して

かっこいいプレイヤーばかりです。

[2回]

[2回]

ベースのはなし。

April 12,2015

みなさまこんにちは。

なんか仕事が忙しくなり、upしたい写真とかは撮りだめているのですが

なかなか・・・

皆様のご来場を解析したところ、やはり圧倒的に

リッケンバッカーネタが多いです。

・・・ので、前回からの続きということで、久々にUPしますね。

②4001S

このモデルが、現在世間に知られるようになった

リッケンバッカーの初期のモデルです。

4001Sは、前回の4000のモデルチェンジ版として

1961年に登場しました。

因みに、次回登場する4001も同じく1961年のデビューです。

4000と4001Sの大きな違いは、フロントピックアップが

追加されたことです。例のトースターですね。

以前に書きましたが、これはギターのPUをベースに

転用するという、ありえない離れ業です。

ボディーが薄くなり(前回参照)、ネック材はここから

リッケンの特徴でもあるメイプルネックとなり、いわゆる

世の中数あるベースでも稀な「オールメイプル」となります。

ただし、それゆえに「弱いネック」のレッテルも貼られることに

なるのですが・・・

裏ネタですが、4000も4001Sもともに1973年以降は

スルーネックからセットネックに変わります。

折れたときのリペアのし易さを優先させたかは知りません。

ピックガードの形状も現在の4003と同じものになります。

ペグを4000より小さいものを採用することにより

ヘッドサイズもかなりコンパクトになります。

因みに、どちらもクルーソンの逆巻きタイプです。

ブリッジはここで現行の4003と同じものになります。

・・・が、逆に今となっては相当レトロ。

オールドフェンダーもそうですが、デビュー当時はみんな

ミュート機能が付いていました。左右のネジをネジネジすると

下からミュートスポンジがせり上がってきます。

今、このミュート機能を存分に活用しているリッケンユーザーの方が

いらっしゃいましたら、ぜひご連絡下さい!

三角コマも、微調整には全くもって不向きです。

まあ、要するにこの楽器にそんな細かいことをいちいち言うやつは

二度と使わないで下さい。残念ながらこの楽器の魅力はそんなとこには

ございません・・・

[2回]

[2回]

ベースのはなし。

January 19,2014

ハンドルネーム

初代:トッコセイ

二代:土管 in / out

そしてまた改名します

三代:アオギザミ

解説:これ↓

由来:見た目以上に美味いということで。

宜しくお願い致します。

[0回]

[0回]

ナウなネタ。

January 19,2014

みなさま、あけましておめでとうございます

2010年2月に始めたこのブロイッターも

まもなく4歳を迎えようとしています

そして、「旧正月」というタイトルも

これで3回目になりました

昨年は11年間勤めた会社を辞め

心機一転、リスタートしたりして

けっこう忙しく、1年もあっという間に

過ぎてしまいました

更には、一昨年から友人に誘われて始めた

フェイスブックの影響もあって

ここの新しい記事からもずいぶん遠ざかって

しまいました。

最近、といっても半年以上も前の記事に

なりますが、ベース(リッケン)に特化した

内容のせいもあって、主人が不在の間にも

予想以上の皆さんにお立ち寄り頂いておりました

本当にありがとうございます

上述のFBにここをリンクさせる手もあるのでしょうが

ここは自らのご意思で検索されてお越し頂いた

名前も存じぬ世界中の皆様だけのために

あるべきであろうと考え

これからもこのまま切り離していくことに

したいと思います

これからもよろしくお願い致します

・・・はい。

「能書きはいいから、続きを書け。」という(笑)

・・・がんばりまっす。

[0回]

[0回]

ナウなネタ。

December 28,2013

2008年2月にポリス再結成を観に行った

大阪以来のライブに行ってまいりました

中2のとき友人に(正確には友人の姉ちゃんが持ってた)

「真空パック+Channel Good」の2枚がセットになった

ミュージックテープ(死語)を借りてハマって以来

付かず離れず30年

自分のなかではファンであり続けた

ホンモノを体験する機会がついに訪れました

わたくしの中では

皇居参賀

お伊勢参り

歌舞伎見物

そして

シナロケライブ

これが死ぬまでに行きたいところ

ついに念願の一つが叶うことに!!

・・・ところが

近所の人はだれーもシナロケを知らない

辛うじて知ってても「レモンティー」という

シナロケの曲であってシナロケでない曲のみという

なんともさびしい状況下

まして年末の28日ということもあって

希望者なし。

入場整理番号2番と3番という

外タレや有名バンドでは奇跡的なチケットを

所持しているにもかかわらず。

困った挙句、我が家の中1の長女を

広島パルコとお好み村のエサで釣り

無理やり連れて行きました

彼女は親父お袋の趣味のせいで

幼稚園から親の出演するライブハウスに

行かされておりますので

よその家では困るであろう、そっちの抵抗は無し

唄いました

汗かきました

泣きました

やっぱ行っといてよかった。

記念のお土産に、娘とおそろいでトートバッグを買いました

Tシャツはそろそろ体型的に

きつくなってきたので。

いい年が越せそうです。

12/28 (sat) SHEENA&THE ROKKETS @ Hiroshima Club QUATTRO

- Batman's Theme (Neil Hefti) バットマン

- Get it on babe ゲリロン・ベィブ

- Oh no! I'm flash ホラフキイナズマ

- Vintage Violence ビンテージ・バイオレンス

- Dynamite ダイナマイト

- Back Door Man バックドア・マン

- Bun Bun ハチがブンブン

- Virus Capsule (Ayukawa - Shibayama) ビールス・カプセル

- Sweet Inspiration スイート・インスピレーション

- Pretty Little Boy プリティーリトルボーイ

- Happy House ハッピー・ハウス

- Jet Coaster ジェットコースター

- Rock on Baby ロックの好きなベィビー

- JAPANIC ジャパニック

- KATAMI NO NECKLACE (japanik) 形見のネックレス

- Rough Neck Blues ラフ・ネック・ブルース

- A Main Lover 今夜はたっぷり

- Doshitemo Aitai どーしても逢いたい

- Propose プロポーズ

- Cry Cry Cry クライ・クライ・クライ

- Lazy Crazy Blues レイジー・クレイジー・ブルース

- Lemon Tea レモンティー

- You May Dream ユー・メイ・ドリーム

encore

- Namida No Hiway 涙のハイウェイ

- I love you アイラブユー

- Taikutsuna sekai たいくつな世界

[0回]

[0回]

No music,No life!

October 10,2013

夜、昔記事にも書いた

元バンドの天才ギタリストから電話があって

あるバンドにベースで加入しないか

と相談がありましたので

やってみることにしました

バンド名はJKB

うしろに2桁の数字入れるとトレンドでもあり

ベースの型番っぽくもあり

元大統領みたくもあり

メンバーは地元の若人たち

29歳、32歳、33歳

これへ加わる45歳

平均年齢一気にアップ。

基本的には邦楽ロックのコピーを演るようです

もとより何でも演るのが私の信条

やっとリッケンさんが日の目を見る機会が

参りました

長く続けられるよう、がんばります

[0回]

[0回]

バンドのはなし。

June 24,2013

いやいや、ようやくブログのアクセスが

僅かながらふえつつあり、うれしいことです。

ただ、更新する時間がなかなかなくてすみません。

さて、今回から数回は

「

Rickenbacker 4000シリーズ ヒストリア」

ということでお送りします。

①4000

Rickenbacker 社最初期のモデル、4000が登場したのは

1957年のことです。

初期型はFenderプレシジョンの初期と同様、アルミ製の

焼付塗装ピックガードでしたが、参考写真の1959年製以降は

ルーサイトと呼ばれるアクリル製ピックガードに変更されました。

4001/4003しか知らない人が見たら、

トーカイかどこかのコピーベースにしか見えないかも。

特徴としては、このタイプのボディはかなり厚く、

次回出てくる4001Sでは厚さ33mmに対し、4000では

41mmと大きく違います。この差は持ったときの重量感で

かなりちがうと思います。

ネックのグリップも太いです。

トレードマークのヘッドも現行よりかなり大きいのですが、

これは当時採用したペグの台座が大きかったため、

それに合わせてヘッドも大きくなったと推測されます。

そのペグ、シャフトはベースならではのスリ割り(溝)が

なく、ギターのように横に弦通しの穴が明いていました。

低音弦側(構えたとき上にくるほう)のホーンが現行モデルより

かなり短いですが、反対側(下側)は現在とほとんど変わりません。

この後の4001シリーズ以降で上ホーンが伸びるのは

ストラップで構えたときのバランス(ヘッド側が下がる)を

調整したのかも。

ネックジョイントはリッケン伝統のスルーネックですが、

4000はメイプルでなく、マホガニーのため、写真のような

クリアカラーでは材の色がはっきりと違います。

パッと見てすぐわかるのはピックアップがひとつしか

ないことでしょう。前号でも説明した、ホースシュー1発の

潔さ。ある意味Fenderの初期プレベ(通称テレキャスベース、

スティングのトレードマークのあれ)に通ずるものがありますな。

ブリッジはなんとギター用のものを加工し、対応させています。

そのため、サドルはかなり華奢で頼りない感じがするはず。

また、ブリッジにカバーが付いており、両端に見えるガイドに

沿ってスライドさせ、ミュートがかかる仕組みになっています。

初期モデルならではの試行錯誤が見て取れます。

なお、ガイドと同じ素材で作られたフィンガーレストも、

このモデルならではと言えましょう。

寸評: 単なるコレクターズ・アイテムですな。

[2回]

[2回]

ベースのはなし。

March 18,2013

・・・やりました!ついに。

悲願の1000アクセス達成です(/_;)

2010年2月に開設してからほぼ丸3年での目標達成に

心より感動致しております

これも偏に、覗いて頂いた皆様のおかげでございます。

人気ブログサイトに登録して

エロネタや実名ネタとか書けば

アクセスなんぞ直ぐに増えるのでしょうが

ここ忍者ブログはURLも怪しく、リンク貼っても怪しまれるのか?

はたまたネタがマニアすぎるのか?

なかなかアクセスが伸びませんでした(というか今もですが)

一時はなんだか自分専用の履歴ノートみたくなってきて

本来の目的であった「第三者に見て頂く」というレベルに達せず

何度も閉鎖しようと考えました

一度書き出すとどうしても手が込んでしまい時間がかかるため

仕事の忙しいときはどうしても時間がとれませんでした

自分も知人に勧められて

去年からFBやってますが

確かに手軽ですし

レスポンスも早いですよね

それでも撮り貯めた写真なんかは

やっぱりブログにUPしたくて

気が向いたときだけポツポツと書いてきました

特に、愛機リッケンバッカーのネタとかは。

ご覧の通り、ベースという楽器を主体にしたブログですので

いたずらにFBにリンク貼っても

来てくれる人の90%近くの方が理解できない、と。

・・・だったら、自力で検索して来てくれる人だけに

ちょっとでも参考になる情報を提供した方が

いいのでは?と思っています

これからも不定期ながら

地道にUPしていきますので

皆様、どうか末永くご愛顧の程、

よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

[0回]

[0回]

ナウなネタ。

January 31,2013

今年も書き初めは

やはりというか

旧正月近くになってしまいました

みなさま、今年もよろしくお願いします

・・・今日アクセスしてみて驚きました

悲願の1000アクセスまで

残すところ5となりました!

書いてるコンテンツに自信はあるのですが

アクセス数があまりに少なく

忍者ブログの知名度が低いのが悪いんだと

今でも思いこんでいますが

だからといって

特に2回目の引っ越しをするほど

書いてる訳でもないので

そのままに

ところで。

先週ですが、地元のショットバーの

開店20周年記念ギグに

ベースで出演させて頂きました

このときに使ったのはリッケンではなく

別のベースです

これらも撮影はとっくに終わっているので

早くUPしてやりたいのですが

なかなか腰が重くて・・・

リッケン以降に買ったベースは

所謂ノーマルベースではないので

こちらの紹介もお楽しみに!

それでは次回、「祝!1000アクセス」の項で

お会いしましょう!!

[0回]

[0回]

ナウなネタ。

December 08,2012

世の中は師走に入りました

今年は衆議院選挙、都知事選挙、北鮮ミサイル発射準備

高速道路トンネル落下と、いろいろあるために

例年にもまして慌ただしい年末となっておりますが・・・

さて、使用編です。

前回少し触れましたが、1968年以降の後期4001及び

4001の後継である4003において、リアPUはホースシューが

廃止され、現在の「High Gain=ハイゲイン」タイプに

変更されました

因みに、4003ではフロントのトースターPUも廃止され、

現行スペックであるハイゲインPU×2となっています

ハイゲインPUは、現在でも主流である、ボールピースマグネットの

周囲にコイルを巻いて磁界を得る型式です

脱線しますが、リッケンのPUは「ハイゲイン」と言うだけあって

ボールピースマグネットがフェンダーなどと比べてかなり太く、

高出力を得られる(ような気がする)のです

それ故に「リッケンは歪む」=ブリブリサウンドという印象を

うけるという訳です

復線しますが、ハイゲインPUの採用により、印象的だった

ホースシューマグネットはもはや不要となりましたが

同じ位置にプラスチック製のものが付いています。

しかし、それは単なる「ピックアップカバー」であって

ホースシューマグネット本来の役目はハイゲインの採用により

終わったことになります

その目的がイメージ(意匠)を残すためでだけに付けてあることは

同じハイゲイン仕様となったフロント側PUには、カバーが付いて

いないことから判ります

ただし、よーく見ると4001V63のものと4003のものでは

形が違います

1枚もので割れていません

材質はプラスチック+メッキ

真ん中が割れてます

材質はオリジナルと同じ、磁鉄製でクロームメッキ

重厚な作りです

さて。

巷の4003(後期4001含む)を弾くプレイヤーを見ると、

ほぼ100%の人がこのPUカバーを外していることが

見て取れると思います。このように↓

何故でしょうか??

理由はこういうことです ↓

ピック弾きの際、最も多いスタイルはブリッジに手首を当てて

支点とする奏法ですが、見ての通り一番弾きやすいポジションには

例のやつがあるではないですか!

演奏不可!

故に皆さん、外してあるという訳です

外せばそこはリアPUの真上であり、アタックの効いた

ブリブリサウンドが得られる、という一石二鳥です

これ(ホースシュー/PUカバー)が外せない

(外すと鳴らない)のは、本物のホースシューPUが

マウントされてある、4001/4001S及び同年代の

オールドモデルのみで、ヴィンテージリイシューである

4001V63ではPUこそハイゲインではないものの

その製法は現在のものと相違ないため、4003同様に

このPUカバーを外すことが可能です

ただし、4001V63はオリジナル4001をできるだけ忠実に

再現しているため、4003のようにただ単にカバーを外せば

よいというものではございません

説明が長くなるので詳細は省略しますが、要するに

(最近この「要するに」が口癖になってしまいました。同じ口癖なのが

新党改革の舛添要一で、最近TVで見てからはやめようと思ってます)

・・・要するに、V63でホースシューマグネット(PUカバー)を

外そうとすると、PUの乗っかってる台座まで外してしまうことになり

そのままだとPUが下へ引っ込んでしまうのです

従って、代わりに何かPUを乗っける台座をかませてやらんと

いけないと。

・・・やれ、めんどくさい。

そんなわけで

表向きには「オリジナリティーを大事にする」という

ありがちな理由により、プレイアビリティーを犠牲にしてでも

そのままにしてあるのです・・・

・・・う~ん、正直、苦しい言い訳です

そうすると自ずから、このようになります ↓

さらにもうちょっとフロント側を弾くとこうなります ↓

こうすると今度はホースシューがブリッジの代わりとして使え

ピッキングが安定します。これがメリット

ほんでもって、ピッキングがネックに近くなるため

音がマイルドになり、パキパキ感が失われます

おまけに、弦の振れが大きくなるため、高速ピッキング時には

リアクションが遅くなり弾きづらくなります。

これがデメリット

因みに、「リッケンの大御所」、クリス・スクワイヤ氏の愛器

4001は本物のホースシューであるため、これを外すことが

できませんが、彼の場合はリアPU~ブリッジの限られた隙間を

このようにピッキングします。

そのサウンドはご存じの通り、あまりにもブリッジに近く、

ブリブリと言うよりパキパキです

もちろん、彼独特のサウンドはアンプ+エフェクターに

寄るところもありますが、やはりリッケンでないと

あのサウンドは絶対に得られません

もっとも、曲によってピッキング位置を使い分けるのが

プロというもの。

リッケンを愛するプレイヤーならではじゃぁないですか!

障害(ホースシュー)を乗り越える愛、まさにリッケンプレイヤーの

鏡です(泣)

そんな訳で、使用編おわり。

次回は「Rickenbacker 4001 ヒストリア」をお送りする予定です

皆様、良いお年をお迎え下さい。

来年こそ、アクセス1000件を達成できそうです(笑)

[3回]

[3回]

ベースのはなし。

最新記事

(06/15)

(02/26)

(11/21)

(09/18)

(09/19)

プロフィール

自己紹介:

■所属:

世帯主

■年齢:

おいさん

■ところ:

いぎすどうふ市

■たべもの:

うふぎ。

■のみもの:

ビール。

ジャスミン茶。

■くるま:

完全ノスタルジアまたはポルシェ

LEXUS, BMW, that's no sense.

■なやみ:

肩こりと胃炎

■人並み:

ベース弾く。

あと、ドラムと歌唱少し。

■人並み以下:

持久力と呼ばれること全て

努力と根性

■特技:

あさおきない。

まがもたない。

カレンダー

| S |

M |

T |

W |

T |

F |

S |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

| 31 |

|

|

|

|

|

|

最古記事

(02/10)

(02/12)

(02/15)

(02/18)

(02/19)

忍者ブログ | [PR]

Powered by

忍者ブログ

Template Designed by

miu_uim